En s'appuyant sur le Référentiel des compétences langagières pour enseigner le/en français au Sénégal, les activités proposées dans ce livret ciblent les objectifs ci-dessous en compréhension écrite.

Objectif général : Comprendre dans le détail des textes longs et complexes qu'ils se rapportent ou non à son domaine professionnel ou ses centres d'intérêt, en modulant si nécessaire sa vitesse de lecture.

Démarche : Compréhension écrite. En route vers C1 +⚓

Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 01_CE1_demarche.pdf

Objectifs d'apprentissage⚓

En s'appuyant sur le Référentiel des compétences langagières pour enseigner le/en français au Sénégal, les activités proposées dans ce livret ciblent les objectifs ci-dessous en compréhension écrite.

Objectif général : Comprendre dans le détail des textes longs et complexes qu'ils se rapportent ou non à son domaine professionnel ou ses centres d'intérêt, en modulant si nécessaire sa vitesse de lecture.

Objectifs d'apprentissage :

Comprendre des textes longs et complexes en s'appuyant sur les informations explicites et implicites.

Comprendre un ensemble de documents traitant d'un thème relatif à sa spécialité ou non et effectuer une synthèse des informations.

Comprendre les particularités stylistiques les plus évidentes d'un texte littéraire.

Reconnaître le contexte social, politique, historique ou scientifique d'un document.

Comprendre dans le détail des textes informatifs, même sans rapport avec des sujets familiers.

Donner son point de vue, apprécier un texte en mobilisant ses connaissances littéraires ou personnelles dans le domaine.

Comprendre les messages implicites d'expressions, de jeux de mots et en apprécier les effets (ex : ironie, humour, etc.)

Effectuer une synthèse d'informations tirées de la lecture de différents graphiques, schémas, illustrations.

Apprécier un texte, de manière argumentée, en mobilisant ses connaissances culturelles.

Chacune des fiches de compréhension écrite se termine par une activité visant la maîtrise des structures de la langue, afin de faire un rappel sur les points suivants :

L'ordre des termes dans la phrase

La pro nominalisation

L'emploi des pronoms sujet et complément

La subordination : cause/conséquence/but

Le complément d'objet indirect

Le complément d'agent

Le complément circonstanciel de cause

La voix active - La voix passive

La cause

Les pronoms relatifs

Les connecteurs logiques

L'expression des circonstances

Les mots de liaison

La focalisation

Le discours rapporté

La stylistique : l'anaphore

La ponctuation

Conjugaison : l'emploi des pronoms

L'accord du verbe

L'imparfait

Vocabulaire : le sens des mots et des expressions

Les familles de mots

Les suffixes et préfixes

La synonymie et l'antonymie

Le champ sémantique

Le champ lexical

Les expressions d'origine latine

L'ellipse

Le discours rapporté

Le discours indirect libre : le point de vue

Les registres de langue

L'orthographe lexicale

- Homonymes : tout, tous, etc. ; plus tôt, plutôt ;

Les temps et les modes: le conditionnel

L'accord du participe passé

Le conditionnel présent/passé

Introduction⚓

La formation initiale des élèves-enseignants du cycle fondamental comporte un module d'amélioration des compétences langagières en français afin que tous les enseignants, à la sortie de la formation, soient au niveau B2 du référentiel des compétences langagières pour enseigner le/en français au Sénégal , voire au niveau C1/C2 dès que cela est possible.

Ce module est régulé par des tests de positionnement (Test National pour Enseigner le/en Français : T.N.E.F), qui permettent à chaque élève-enseignant de connaître son niveau dans les 3 activités langagières que sont : la compréhension orale (CO), la compréhension écrite (CE), la maîtrise des structures de la langue (MSL).

Le degré de maîtrise en français se repère sur une échelle globale graduée en 4 niveaux : Infra B1 (A1-A2), B1, B2, C1 et + (C1-C2).

Infra B1 (A1 et A2) Utilisateur élémentaire | B1-B2 Utilisateur intermédiaire | C1 + (C1 et C2) Utilisateur expérimenté |

A1- Élémentaire Maîtrise de base du français. La personne est capable de comprendre des situations simples et concrètes se rapportant à la vie quotidienne. Elle peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement. | B1- Niveau Seuil Maîtrise efficace mais limitée de la langue. La personne comprend un langage clair et standard s'il s'agit d'un domaine familier. Elle peut se débrouiller en voyage, parler de ses centres d'intérêt et donner de brèves explications sur un projet ou une idée. | C1 - Supérieur Bonne maîtrise de la langue. La personne peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants comportant des contenus implicites. Elle s'exprime couramment de façon bien structurée sur sa vie sociale, professionnelle ou académique et sur des sujets complexes. |

A2- Élémentaire avancé Maîtrise élémentaire de la langue. La personne peut comprendre des phrases isolées portant sur des domaines familiers. Elle peut communiquer dans des situations courantes et évoquer avec des moyens simples des questions qui la concernent. | B2 - Intermédiaire avancé Maîtrise générale et spontanée de la langue. La personne peut comprendre l'essentiel d'un texte complexe. Elle peut participer à une conversation sur un sujet général ou professionnel de façon claire et détaillée en donnant des avis argumentés. | C2 - Supérieur avancé Excellente maîtrise de la langue. La personne comprend sans effort pratiquement tout ce qu'elle lit ou entend et peut tout résumer de façon cohérente. Elle s'exprime très couramment et de façon différenciée et nuancée sur des sujets complexes. |

Au regard des résultats qu'il obtient, l'élève-enseignant identifie s'il est nécessaire de conforter certains domaines et sélectionne les supports d'auto-formation appropriés à ses besoins. Il choisit des livrets correspondant au degré supérieur des scores qu'il a obtenus « en route vers B1 », « en route vers B2 », « en route vers C1+ ».

A noter que la maîtrise des structures de la langue est une activité transversale, dans tous les livrets.

Pendant les cours en présentiel, le formateur de français assure le suivi des activités réalisées en auto-formation et propose pour les compléter des activités favorisant l'expression orale et l'expression écrite.

Grille d'auto-évaluation en compréhension écrite⚓

A compléter plusieurs fois pour mesurer vos progrès. A chaque fois que vous faites le point, indiquez votre auto-estimation : 1. Acquis – 2. En cours d'acquisition – 3. A renforcer. Repérez vos faiblesses et fixez-vous des objectifs d'apprentissage prioritaires.

Activités langagières | Dates |

1. Compréhension écrite

| |

2. Production écrite

|

Examinez aussi l'évolution de vos scores en compréhension écrite avec le TNEF :

TNEF N°1 :................

TNEF N°2 : ..............

TNEF N°3 : ..............

Comment améliorer sa compréhension écrite ? Conseils⚓

Comprendre un texte, c'est construire progressivement une représentation mentale cohérente de ce que raconte le texte. Le lecteur doit combiner les informations explicites et implicites contenues dans le texte à ses propres connaissances personnelles sur le sujet. Cette représentation mentale du texte est dynamique : elle se transforme et se complexifie au cours de la lecture, au fur et à mesure de l'apport des informations.

On distingue différents niveaux de compréhension s'échelonnant de la compréhension de base à la compréhension fine d'un texte. La classification la plus partagée parle de compréhension littérale, compréhension inférentielle, compréhension critique.

- La compréhension littérale provient de l'information donnée précisément par le texte.

- La compréhension inférentielle demande à faire des liens entre les différentes parties du texte, ou entre le texte et ses connaissances personnelles. Ces liens ne sont pas fournis explicitement par le texte.

- La compréhension critique du texte permet au lecteur d'apprécier le texte, d'évaluer sa pertinence en fonction de ses propres connaissances du monde.

Les stratégies de compréhension en lecture sont des outils qui peuvent servir à faciliter la compréhension d'un texte. Par exemple :

1. Avant la lecture |

etc. |

2. Pendant la lecture |

etc. |

3. Après la lecture |

etc |

Arrêter sa lecture et faire des retours en arrière. Relire la partie difficile que l'on n'a pas comprise, en la relisant à mi-voix si besoin. Si l'on se sert de la relecture comme stratégie, ne pas relire tout le texte mais seulement la partie incomprise.

Continuer à lire, puis revenir en arrière. En effet, parfois relire ne permet pas de résoudre le problème. L'auteur n'a peut-être pas donné assez d'informations. Il faut continuer sa lecture pour trouver des informations complémentaires puis revenir en arrière pour voir si le problème est résolu.

Repenser au but de sa lecture. Quand le texte est long, on peut perdre son objectif de lecture. En cours de lecture, il peut être utile de s'arrêter pour faire le point. Doit-on trouver des informations particulières ? Répondre à une question précise ?

Se redire ce qu'on vient de lire. Il peut être utile de faire des arrêts au cours d'une lecture longue afin de reformuler ce que l'on vient de lire, et donc de faire des résumés intermédiaires dans ses propres mots.

Se faire des images mentales. Quand on perd pied dans sa lecture, il est bon de s'essayer de faire dans sa tête « le film » de ce qui vient d'être lu.

Se poser des questions au fur et à mesure de la lecture : Pourquoi ? Comment ? Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Émettre des hypothèses sur la suite du texte et les infirmer ou les confirmer en lisant la suite.

Examiner les graphiques, les illustrations, les schémas. Souvent, les textes informatifs contiennent des informations graphiques qui permettent de mieux comprendre le texte.

Recourir au dictionnaire. Ce qui permet de rechercher le sens des mots que l'on ne comprend pas.

Comprendre un texte, c'est construire progressivement une représentation mentale cohérente de ce que raconte le texte. Le lecteur doit combiner les informations explicites et implicites contenues dans le texte à ses propres connaissances personnelles sur le sujet. Cette représentation mentale du texte est dynamique : elle se transforme et se complexifie au cours de la lecture, au fur et à mesure de l'apport des informations.

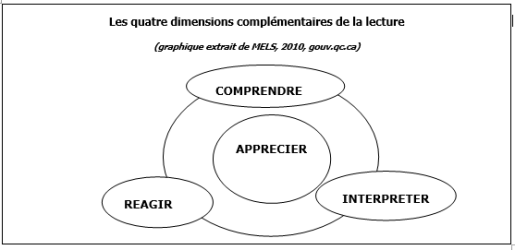

Comprendre : c'est un processus qui permet de donner du sens au texte lu, à partir des informations explicites et implicites (inférences) apportées par l'auteur. La compréhension d'un texte s'effectue dans le respect du texte ou des propos de l'auteur, ce qui lui donne un caractère « objectif ».

Réagir : c'est un processus qui renvoie aux effets que le texte produit sur le lecteur et qui comporte un caractère « subjectif ». Cela permet d'exprimer et d'expliciter des émotions, des sentiments suscités par le texte.

Interpréter: c'est un processus qui renvoie aux diverses significations que l'on peut prêter à un texte, sans le contredire. L'interprétation s'appuie sur des données objectives du texte et sur les connaissances personnelles du lecteur.

Apprécier : c'est la capacité à exprimer un jugement sur un texte à partir d'un ou de plusieurs critères. Cela implique une mise en relation du texte avec un ou plusieurs autres textes. Ce qui suppose un contact fréquent avec des œuvres nombreuses et variées.

La compréhension écrite dans ce livret s'exerce à partir de documents écrits d'intérêt général ou professionnel en recourant à différents types de texte (narratifs, injonctifs, explicatifs, informatifs, dialogués ou poétiques, etc.). Les exercices permettent d'exercer la compréhension littérale, la compréhension inférentielle (implicite) et de s'exercer à résumer les informations des textes proposés, et de les apprécier.

Vous travaillerez sur des textes longs (1500 à 3000 mots), excepté lorsque l'information est plus dense et spécialisée. Pour bien comprendre les documents écrits proposés, il peut être utile de :

Survoler rapidement le texte afin de voir si le thème vous est connu.

Lire en premier lieu le questionnaire auquel il vous faudra répondre. Cette lecture constitue « un filtre » à la lecture du texte, ce qui permettra de relever plus rapidement les informations nécessaires pour réaliser les exercices.

Observer le « para-texte » des supports proposés : illustrations, présence ou non de paragraphes, leur disposition, présence ou non d'un chapeau, d'un surtitre, repérage de chiffres, noms propres ou sigles, permettant d'avoir une première idée sur le contenu du texte.

Lire une première fois le texte et donner une première réponse (pendant ou après la lecture) aux exercices qui ne posent pas de difficulté.

Lire une deuxième fois le texte si besoin pour contrôler les premières réponses apportées et répondre aux autres exercices estimés plus difficiles.

Relire l'ensemble des réponses apportées aux exercices. Vérifiez qu'elles soient claires et ne prêtent pas au doute. Corrigez l'orthographe si besoin.

La démarche adoptée souhaite donc amener les lecteurs à développer des stratégies de compréhension en lecture. Par la suite, l'élève-enseignant pourra également appliquer ce type de démarche en classe avec ses élèves pour renforcer leurs compétences de lecture.

Réchauffement climatique⚓

Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 02_CE1_Rechauffement_climatique.pdf

Texte à lire

Réchauffement climatique

La température moyenne de notre planète résulte de l'équilibre entre le flux de rayonnement qui lui parvient du soleil et le flux de rayonnement infrarouge renvoyé vers l'espace. La répartition de la température au niveau du sol dépend de la quantité de gaz à effet de serre (GES) présents dans l'atmosphère. Sans eux, la température moyenne serait de -18°C et la terre serait inhabitable. Leur présence amène cette température à 15°C.

Certains gaz responsables de l'effet de serre sont d'origine anthropique. Les gaz à effet de serre sont naturellement très peu abondants. Mais du fait de l'activité humaine, la concentration de ces gaz dans l'atmosphère s'est sensiblement modifiée : ainsi, la concentration en C02, principal GES, a augmenté de 30% depuis l'ère préindustrielle. Les effets combinés de tous les GES équivalent aujourd'hui à une augmentation de 50% de CO2 depuis cette période.

Lorsque nous utilisons des énergies fossiles, telles que le charbon, le pétrole ou le gaz, nous brûlons du carbone, ajoutant ainsi du CO2 à l'air : environ 20 milliards de tonnes par an dans le monde. Les océans et les forêts et, dans une bien moindre mesure, les autres plantes, éliminent à peu près la moitié de cet excédent de gaz carbonique. Cependant, sa concentration ne cesse de croître : de l'ordre de 0,028 % il y a cent cinquante ans, elle est aujourd'hui de 0,036 %.

Un autre gaz à effet de serre est le méthane (CH4), dont la concentration a doublé depuis la révolution industrielle. Les sources "humaines" sont les rizières, les décharges d'ordures, les élevages bovins, les fuites sur les réseaux de gaz et l'exploitation charbonnière. L'oxyde nitreux, ou protoxyde d'azote (N2O) est un autre gaz à effet de serre, qui provient de certaines industries et des excès d'épandages d'engrais.

Les deux principaux gaz à effet de serre sont le gaz carbonique, qui contribue à l'effet de serre à une hauteur de 60 %, et le méthane. Cependant, tandis que le méthane n'a qu'une faible durée de vie dans l'atmosphère, le gaz carbonique y demeure pendant plus d'un siècle. C'est pourquoi l'attention se focalise aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz carbonique.

Les tendances à la désertification ont une incidence sur les réservoirs et les puits mondiaux de carbone. À ce titre, la désertification contribue au réchauffement de la planète. D'après les prévisions, une élévation de la température mondiale de 1 à 2 °C entre 2030 et 2050 se soldera par des changements climatiques dans les régions touchées par la désertification, entraînant donc davantage d'évaporation, une baisse de l'humidité des sols et une aggravation de la dégradation des terres au Moyen-Orient et dans les zones arides d'Asie, des sécheresses répétées en Afrique et une plus grande vulnérabilité des terres arides et semi-arides à la désertification. Ainsi, si les changements climatiques sont appelés à accentuer les processus de désertification aux niveaux régional et local, les causes et les conséquences de la désertification accentuent elles aussi, à leur tour, les changements climatiques à l'échelle de la planète, principalement par leur effet sur la végétation.

Source : Changement climatique / Réchauffement planétaire / L'effet de serre / Les Gaz à Effet de Serre (GES) : http://www.tarbes.fr/gp/C-comme/378/0

Compréhension écrite : activité 1

compréhension écrite : activité 2

Compréhension écrite : activité 3-a

Compréhension écrite : activité 3-b

Compréhension écrite : activité 3-c

Question⚓

A votre avis, en quoi les effets de la désertification sur la végétation interviennent sur le changement climatique ?

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Réchauffement climatique[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 4

Question⚓

Relevez, dans le texte, tous les éléments qui contribuent à l'augmentation du CO2 dans l'air.

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Réchauffement climatique[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 5

Question⚓

Pourquoi l'attention se focalise-t-elle aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz carbonique ? Citez plusieurs raisons.

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Réchauffement climatique[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Outils de la langue : activité 6

Outils de la langue : activité 7

Question⚓

Mettez le passage ci-dessous au passé en remplaçant, dans la dernière phrase, "aujourd'hui" par "alors". Veillez à la concordance des temps.

"Les deux principaux gaz à effet de serre sont le gaz carbonique, qui contribue à l'effet de serre à une hauteur de 60 %, et le méthane. Cependant, tandis que le méthane n'a qu'une faible durée de vie dans l'atmosphère, le gaz carbonique y demeure pendant plus d'un siècle. C'est pourquoi l'attention se focalise aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz carbonique."

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Réchauffement climatique[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Solution⚓

Les deux principaux gaz à effet de serre étaient le gaz carbonique, qui contribuait à l'effet de serre à une hauteur de 60 %, et le méthane. Cependant, tandis que le méthane n'avait qu'une faible durée de vie dans l'atmosphère, le gaz carbonique y demeurait pendant plus d'un siècle. C'est pourquoi l'attention se focalisa alors sur la réduction des émissions de gaz carbonique.

Enfance malheureuse⚓

Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 03_CE1_Enfance_malheureuse.pdf

Pauvre petit garçon

Comme d'habitude, Mme Klara emmena son petit garçon, cinq ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ trois heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise (...)

On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau, au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient Laitue. (...)

Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d'ordinaire ils le tracassaient, alors il préférait rester tout seul dans son coin (...)

Pourtant quand les autres gamins passaient devant lui, Dolfi épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire : « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ? »

Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolfi. C'était un jouet de quatre sous mais il était flambant neuf et puis il était différent des leurs et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit : « Hé ! vous autres !... vous avez vu la Laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ? »

Un autre dit : « La Laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, son fusil, c'est de la camelote !

Mme Klara était assise sur un banc, occupée à tricoter. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle, il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. « Allons, Dolfi, va jouer, l'encourageait Mme Klara, sans lever les yeux de son travail.

- Jouer avec qui ?

- Mais avec les autres petits garçons, voyons ! vous êtes tous amis, non ?

- Non, on n'est pas amis, disait Dolfi. Quand je vais jouer ils se moquent de moi.

- Tu dis cela parce qu'ils t'appellent Laitue ?

- Je veux pas qu'ils m'appellent Laitue !

- Pourtant moi je trouve que c'est un joli nom.»

Mais lui, obstiné :

« Je veux pas qu'on m'appelle Laitue ! »

Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolfi avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt ils l'avaient appelé Laitue et s'étaient mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui au contraire était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui au contraire avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins, lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques et il n'osait pas les répéter. Ils étaient forts et lui si faible.

Mais cette fois lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabules les autres garçons s'approchèrent :

« Tu as un beau fusil, dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. Fais voir. »

Dolfi sans le lâcher laissa l'autre l'examiner.

« Pas mal », reconnut Max avec l'autorité d'un expert.

Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins vingt fois plus que le fusil. Dolfi en fut très flatté.

« Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance.

- Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine », dit un troisième.

Et Dolfi les regardait émerveillé. Ils ne l'avaient pas encore appelé Laitue. Il commença à s'enhardir.

Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là.

Pour la première fois, Dolfi se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité : il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois armés de fronde et ils l'expédièrent en tête de l'armée, avec l'ordre de sonder le passage : Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse. D'une façon presque excessive.

Alors Dolfi se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide.

« Hé ! capitaine Dolfi, pars immédiatement à l'attaque, les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais... »

Dolfi se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation.

« Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.

- Allons, capitaine, à l'attaque ! intima le général.

Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolfi qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire.

« A l'attaque, les enfants ! » cria t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales.

Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup il sentit son pied retenu. A dix centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle.

Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétrie avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes !

« Tiens! Attrape, capitaine Laitue. »

Enfin il sentit que les autres s'enfuyaient, le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon, il ne pouvait plus servir à rien.

Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée.

« Mon Dieu! Dolfi, qu'est-ce que tu as fait ? »

Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère : quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ? Elle essaya d'imaginer son fils dans quinze, vingt ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie.

« Oh! le pauvre petit! » s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara.

Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolfi.

Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, humiliée, sans défense (...)

- « Allons, Dolfi, viens te changer ! » fit la mère en colère.

Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement plus laid, un rictus dur lui plissa la bouche.

« Oh ! ces enfants! quelles histoires ils font pour un rien ! s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. Au revoir, Madame Hitler! »

Dino BUZZATI, 1967, "Pauvre Petit garçon" dans Le K, Paris, Robert Laffont

Compréhension écrite : activité 1-a

Question⚓

Qui sont les deux principaux personnages de cette histoire ? Justifiez votre réponse.

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enfance malheureuse[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 1-b

Question⚓

De quelle condition sociale sont-ils ?

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enfance malheureuse[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 1-b

Compréhension écrite : activité 2-a

Compréhension écrite : activité 2-b

Sélectionnez la phrase dans la description du personnage qui semble confirmer votre réponse.

Votre réponse :

Pauvre petit garçon

Comme d'habitude, Mme Klara emmena son petit garçon, cinq ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ trois heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise (...)

On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau, au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient Laitue. (...)

Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d'ordinaire ils le tracassaient, alors il préférait rester tout seul dans son coin (...)

Pourtant quand les autres gamins passaient devant lui, Dolfi épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire : « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ? »

Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolfi. C'était un jouet de quatre sous mais il était flambant neuf et puis il était différent des leurs et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit : « Hé ! vous autres !... vous avez vu la Laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ? »

Un autre dit : « La Laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, son fusil, c'est de la camelote !

Mme Klara était assise sur un banc, occupée à tricoter. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle, il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. « Allons, Dolfi, va jouer, l'encourageait Mme Klara, sans lever les yeux de son travail.

- Jouer avec qui ?

- Mais avec les autres petits garçons, voyons ! vous êtes tous amis, non ?

- Non, on n'est pas amis, disait Dolfi. Quand je vais jouer ils se moquent de moi.

- Tu dis cela parce qu'ils t'appellent Laitue ?

- Je veux pas qu'ils m'appellent Laitue !

- Pourtant moi je trouve que c'est un joli nom.»

Mais lui, obstiné :

« Je veux pas qu'on m'appelle Laitue ! »

Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolfi avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt ils l'avaient appelé Laitue et s'étaient mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui au contraire était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui au contraire avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins, lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques et il n'osait pas les répéter. Ils étaient forts et lui si faible.

Mais cette fois lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabules les autres garçons s'approchèrent :

« Tu as un beau fusil, dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. Fais voir. »

Dolfi sans le lâcher laissa l'autre l'examiner.

« Pas mal », reconnut Max avec l'autorité d'un expert.

Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins vingt fois plus que le fusil. Dolfi en fut très flatté.

« Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance.

- Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine », dit un troisième.

Et Dolfi les regardait émerveillé. Ils ne l'avaient pas encore appelé Laitue. Il commença à s'enhardir.

Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là.

Pour la première fois, Dolfi se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité : il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois armés de fronde et ils l'expédièrent en tête de l'armée, avec l'ordre de sonder le passage : Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse. D'une façon presque excessive.

Alors Dolfi se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide.

« Hé ! capitaine Dolfi, pars immédiatement à l'attaque, les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais... »

Dolfi se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation.

« Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.

- Allons, capitaine, à l'attaque ! intima le général.

Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolfi qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire.

« A l'attaque, les enfants ! » cria t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales.

Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup il sentit son pied retenu. A dix centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle.

Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétrie avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes !

« Tiens! Attrape, capitaine Laitue. »

Enfin il sentit que les autres s'enfuyaient, le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon, il ne pouvait plus servir à rien.

Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée.

« Mon Dieu! Dolfi, qu'est-ce que tu as fait ? »

Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère : quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ? Elle essaya d'imaginer son fils dans quinze, vingt ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie.

« Oh! le pauvre petit! » s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara.

Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolfi.

Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, humiliée, sans défense (...)

- « Allons, Dolfi, viens te changer ! » fit la mère en colère.

Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement plus laid, un rictus dur lui plissa la bouche.

« Oh ! ces enfants! quelles histoires ils font pour un rien ! s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. Au revoir, Madame Hitler! »

Dino BUZZATI, 1967, "Pauvre Petit garçon" dans Le K, Paris, Robert Laffont

Réponse attendue :

Pauvre petit garçon

Comme d'habitude, Mme Klara emmena son petit garçon, cinq ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ trois heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise (...)

On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau, au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient Laitue. (...)

Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d'ordinaire ils le tracassaient, alors il préférait rester tout seul dans son coin (...)

Pourtant quand les autres gamins passaient devant lui, Dolfi épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire : « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ? »

Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolfi. C'était un jouet de quatre sous mais il était flambant neuf et puis il était différent des leurs et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit : « Hé ! vous autres !... vous avez vu la Laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ? »

Un autre dit : « La Laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, son fusil, c'est de la camelote !

Mme Klara était assise sur un banc, occupée à tricoter. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle, il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. « Allons, Dolfi, va jouer, l'encourageait Mme Klara, sans lever les yeux de son travail.

- Jouer avec qui ?

- Mais avec les autres petits garçons, voyons ! vous êtes tous amis, non ?

- Non, on n'est pas amis, disait Dolfi. Quand je vais jouer ils se moquent de moi.

- Tu dis cela parce qu'ils t'appellent Laitue ?

- Je veux pas qu'ils m'appellent Laitue !

- Pourtant moi je trouve que c'est un joli nom.»

Mais lui, obstiné :

« Je veux pas qu'on m'appelle Laitue ! »

Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolfi avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt ils l'avaient appelé Laitue et s'étaient mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui au contraire était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui au contraire avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins, lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques et il n'osait pas les répéter. Ils étaient forts et lui si faible.

Mais cette fois lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabules les autres garçons s'approchèrent :

« Tu as un beau fusil, dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. Fais voir. »

Dolfi sans le lâcher laissa l'autre l'examiner.

« Pas mal », reconnut Max avec l'autorité d'un expert.

Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins vingt fois plus que le fusil. Dolfi en fut très flatté.

« Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance.

- Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine », dit un troisième.

Et Dolfi les regardait émerveillé. Ils ne l'avaient pas encore appelé Laitue. Il commença à s'enhardir.

Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là.

Pour la première fois, Dolfi se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité : il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois armés de fronde et ils l'expédièrent en tête de l'armée, avec l'ordre de sonder le passage : Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse. D'une façon presque excessive.

Alors Dolfi se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide.

« Hé ! capitaine Dolfi, pars immédiatement à l'attaque, les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais... »

Dolfi se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation.

« Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.

- Allons, capitaine, à l'attaque ! intima le général.

Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolfi qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire.

« A l'attaque, les enfants ! » cria t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales.

Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup il sentit son pied retenu. A dix centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle.

Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétrie avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes !

« Tiens! Attrape, capitaine Laitue. »

Enfin il sentit que les autres s'enfuyaient, le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon, il ne pouvait plus servir à rien.

Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée.

« Mon Dieu! Dolfi, qu'est-ce que tu as fait ? »

Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère : quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ? Elle essaya d'imaginer son fils dans quinze, vingt ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie.

« Oh! le pauvre petit! » s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara.

Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolfi.

Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, humiliée, sans défense (...)

- « Allons, Dolfi, viens te changer ! » fit la mère en colère.

Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement plus laid, un rictus dur lui plissa la bouche.

« Oh ! ces enfants! quelles histoires ils font pour un rien ! s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. Au revoir, Madame Hitler! »

Dino BUZZATI, 1967, "Pauvre Petit garçon" dans Le K, Paris, Robert Laffont

Compréhension écrite : activité 3

Compréhension écrite : activité 4

Question⚓

Relevez dans le texte un passage au style indirect libre (l'auteur fait parler un personnage à la 3e personne, sans utiliser de verbe introducteur ni guillemets) montrant que la mère est peu fière de son fils.

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enfance malheureuse[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Solution⚓

...quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin ? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ?

Compréhension écrite : activité 5

Question⚓

Relevez des indices du texte montrant que le narrateur ne présente pas Dolfi de manière neutre, objective.

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enfance malheureuse[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 6-a

Compréhension écrite : activité 6-b

Question⚓

Le titre « Pauvre petit garçon » convient au texte si l'on se place du point de vue de la « jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara ».

Quel titre pourrait-on donner au texte si l'on se place du point de vue de :

La mère ?

Dolfi ?

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Outils de la langue : activité 7

Outils de la langue : activité 8

Le "fléau" du téléphone portable⚓

Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 04_CE1_Le_fleau_du_telephone_.pdf

Texte à lire

Le « fléau » du portable en classe touche aussi les enseignants

C'est un problème auquel sont désormais confrontés la plupart des enseignants du supérieur, mais aussi ceux du secondaire et même du primaire : durant les cours, l'usage quasi-systématique des téléphones portables par leurs élèves. Ceux-ci ne cessent d'échanger des messages (et des photos), de consulter leur appareil, de guetter l'arrivée de la réponse à leurs envois... Résultat, une baisse spectaculaire du niveau général de l'attention et de la concentration en classe. Avec des répercussions évidentes sur l'acquisition de connaissances et sur l'aptitude à comprendre les phénomènes, quelle que soit la discipline enseignée. Un grand nombre d'enseignants se plaignent de cette situation. Certains persistent à faire la guerre aux portables et à tenter de les interdire en classe ; beaucoup finissent par renoncer, tant la lutte leur paraît inégale, les élèves déployant des trésors d'imagination pour continuer à utiliser leur appareil en cachette, contre vents et marées.

Là où les choses prennent une tournure assez cocasse, c'est que les enseignants et pédagogues ne sont pas eux-mêmes épargnés par ce fléau qu'ils dénoncent. Il suffit pour s'en convaincre d'observer leur comportement lorsqu'ils participent à une réunion, conseil de classe ou d'établissement, colloque, conférence, réunion de travail, etc.

Pour ne prendre que cet exemple (mais on pourrait en trouver des milliers d'autres), l'auteur de ces lignes a ainsi pu assister il y a quelques jours à un séminaire organisé par la business school espagnole IE, l'une des plus cotées en Europe. Dans l'assistance, une centaine d'experts venus du monde entier : chercheurs en sciences de l'éducation, responsables d'agences dédiées à l'enseignement supérieur, professeurs, patrons d'universités ou de grandes écoles... Leur comportement était édifiant : en permanence, au moins un tiers d'entre eux utilisaient leur tablette, smartphone ou ordinateur pour des activités sans rapport avec l'objet du colloque : envoi de mails privés, consultation de sites d'information (voire de sites boursiers...), réservation de taxi ou d'avion, échange avec leurs collègues... A certains moments, les deux tiers de l'auditoire étaient ailleurs, quelque part dans le cyberespace numérique. Au fait, le thème du séminaire - au demeurant passionnant ? "Réinventer l'enseignement supérieur"... On ne saurait mieux dire.

Quels enseignements tirer de cette observation ? D'abord, que la "dépendance" à l'égard des objets numériques, qui façonne notre esprit et notre faculté d'attention, est loin d'être l'apanage des jeunes générations - de ceux qu'on appelle les "digital natives" : elle s'est répandue de façon foudroyante, et touche désormais ceux-là même qui la dénoncent, ou qui devraient logiquement s'en inquiéter.

Deuxième leçon : il n'est sans doute pas possible pour les enseignants de lutter de façon frontale contre un tel tsunami. Plutôt que de faire barrage, mieux vaut sans doute tenter d'en limiter les excès, mais aussi essayer d'utiliser ces outils numériques au bénéfice de l'enseignement. Le e-learning, les MOOC, les nouvelles formes d'enseignement montrent que c'est possible. Dans ce domaine, beaucoup reste sans doute à inventer. Pour autant, il convient de se garder de tout enthousiasme béat, et de conserver une certaine "distance critique". Certains acteurs, par exemple, ont l'impression d'avoir permis un grand bond en avant de l'apprentissage par le seul fait d'avoir mis entre les mains des jeunes une tablette ou un ordinateur... Or si le numérique peut apporter beaucoup à l'enseignement, les bénéfices que l'on peut en attendre ne sont peut-être pas toujours aussi importants ni aussi rapides qu'on le dit. En dépit de la pression intéressée des grands acteurs du numérique, une évaluation précise reste à faire en la matière.

Enfin, on peut imaginer que les enseignants tentent d'ouvrir un débat constructif en classe sur les bienfaits, mais aussi les pièges - risques sur la vie privée, par exemple - de l'usage des outils numériques. Sur ce point au moins, ils ne devraient pas avoir trop de mal à obtenir toute l'attention de leurs élèves.

PS : Notons au passage que quelques établissements s'intéressent aux changements induits par le numérique et sa toute-puissance. Citons par exemple le colloque organisé le 4 novembre prochain par l'université Toulouse 1-Capitole (Centre de droit des affaires et Irdeic) et consacré à Google et au droit à l'oubli numérique.

Stéphane Cassereau, directeur de l'IRT de Nantes, 25 octobre 2014, http://focuscampus.blog.lemonde.fr

Compréhension écrite : activité 1

Compréhension écrite : activité 2-a

Compréhension écrite : activité 2-b

Question⚓

Trouvez un synonyme du mot fléau et employez-le dans une phrase.

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 2-c

Question⚓

Retrouvez dans les paragraphes 4 et 5 des mots et expressions qui justifient le titre du texte : "Le "fléau" du téléphone portable.

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 3-a

Question⚓

Dans le passage ci-dessous, dites quelles conséquences engendre l'usage du portable dans les relations enseignants/élèves.

« De plus en plus d'enseignants se plaignent de cette situation. Certains persistent à faire la guerre aux portables et à tenter de les interdire en classe ; beaucoup finissent par renoncer, tant la lutte leur paraît inégale, les élèves déployant des trésors d'imagination pour continuer à utiliser leur appareil en cachette, contre vents et marées. »

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 3-b

Compréhension écrite : activité 4

Question⚓

Trouvez et classez selon l'ordre de gravité les 3 autres mots par lesquels l'auteur désigne le "fléau".

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 5

Question⚓

Que pensez-vous de la progression utilisée dans la dénomination de ce phénomène ?

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 6

Question⚓

Lequel de ces 3 mots peut faire penser à la drogue ? Pourquoi ?

problème - dépendance - tsunami

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 7

Compréhension écrite : activité 8

Question⚓

Réécrivez le passage suivant en remplaçant le mot « cocasse » par son synonyme : comique, grave, dérangeant, surprenant

"Là où les choses prennent une tournure assez cocasse, c'est que les enseignants et pédagogues ne sont pas eux-mêmes épargnés par ce fléau qu'ils dénoncent."

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 9

Question⚓

Réécrivez le passage suivant en transformant la 2ème phrase en une subordonnée circonstancielle sans en changer le sens.

« Ceux-ci ne cessent d'échanger des messages (et des photos), de consulter leur appareil, de guetter l'arrivée de la réponse à leurs envois... Résultat, une baisse spectaculaire du niveau général de l'attention et de la concentration en classe. »

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Outils de la langue : activité 10-a

Outils de la langue : activité 10-b

Question⚓

Donnez le sens de "autant" dans les phrases suivantes :

a) S'il a fait cela, je peux en faire autant.

b) Autant d'hommes, autant d'avis.

c) Autant vous raconter tout de suite cette histoire pour éviter un malentendu.

d) Il a beaucoup travaillé, il n'a pas réussi pour autant.

Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Traditions et modernisme⚓

Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 05_CE1_Traditions_et_modernisme.pdf

Texte à lire

Après la visite d'Anta, mon père m'appela après le dîner.

- Malick, tu sais maintenant que tu es en âge de te marier ?

- En effet, père !

- En bien ! je pense que tu pourras faire un choix judicieux. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je crois que celle que je te propose te conviendra et que nous pourrons nous entendre.

- Je ne comprends pas encore ce que tu veux dire, père !

- Que si, tu comprends très bien ! ou plutôt, oui ! tu ne comprends rien du tout. J'avais oublié que tu n'avais pas passé ton enfance dans le village et que certaines de nos coutumes te sont inconnues. C'est là le principal inconvénient avec vous autres, gens de la ville. Vous vous embourgeoisez trop vite et oubliez votre origine. Pour toi, c'est différent. C'est grâce à moi que tu es revenu au village pour y chercher du travail et tu peux voir que tu ne le regrettes pas.

- En effet, père ! répétai-je.

- Donc tu as renoué avec notre tradition et je t'en félicite... tu devais sans doute te demander pourquoi Anta est venue ici l'autre jour. C'est en accord avec sa famille et moi qu'elle l'a fait. Tu ne sais pas qu'en la raccompagnant chez elle et en y retournant le lendemain même y prendre le thé, tu t'imposais officiellement chez elle. Les choses étant ce qu'elles sont, vos deux familles ont décidé de vous marier jeudi prochain. La fille s'est déclarée enchantée de l'événement ; c'est toi maintenant que je dois convaincre.

Peut-être que si tu étais vraiment un étranger cela aurait pu paraître difficile et je l'aurais compris, mais tu es né dans ce village ; malheureusement, ta mère mourrait peu de temps après et je fus obligé de te confier à sa sœur. Alhamdoulilahi rabil halamina, tu as vécu, alors que tous pensaient le contraire. Tu as étudié et tu as eu ton baccalauréat. Après tu as quitté l'école. Depuis lors, je te suis et, je te l'ai déjà dit, je t'ai fait venir ici.

Comment ? Tu dois le deviner. Donc tu t'es imposé chez cette jeune fille et vous allez vous marier. Comment te convaincre ? D'ailleurs, « convaincre » est un terme approprié... tu sais que je jouis d'une très grande autorité et ma parole ne saurait être prise en défaut ; j'ai déjà dit que le mariage se fera et ton père ne saurait mentir. Maintenant je t'écoute.

- Je n'ai rien à te déclarer ! père. Et pour plusieurs raisons. Tu l'as dit toi-même, je ne connaissais pas encore les règles en vigueur dans notre village ; et quand bien même je les aurais sues, cela n'y changerait rien. Cela m'aurait aidé à mieux comprendre la vie dans ce village, tout au plus. Maintenant je te dis franchement que cela ne me fait pas plaisir parce que tu as agi sans considération aucune de ma personne, tu as donné ton consentement, pas le mien. Cela ne me fait donc plaisir ni de devoir épouser Anta, ni que tu aies donné mon consentement jusqu'à fixer même la date. Tu ne sais sans doute pas que j'aime ailleurs ! J'aime une fille depuis 3 ans et, si tout va bien, c'est elle que j'aimerais épouser.

Sidi Diop, 1977, Le cauchemar, Anthologie de la nouvelle sénégalaise.

Compréhension écrite : activité 1

Compréhension écrite : activité 2

Compréhension écrite : activité 3-a

Question⚓

Quelle est la phrase par laquelle le père présente sa position au début de la discussion?

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Traditions et modernisme[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

compréhension écrite : activité 3-b

Compréhension écrite : activité 3-c

Compréhension écrite : activité 4-a

Question⚓

Pourquoi peut-on dire que Malick s'est fait piéger ?

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Compréhension écrite : activité 4-b

Outils de la langue : activité 5

Outils de la langue : activité 6

Outils de la langue : activité 7

Question⚓

Justifiez l'accord de « sues » dans cette phrase :

« Tu l'as dit toi-même, je ne connaissais pas encore les règles en vigueur dans notre village ; et quand bien même je les aurais sues, cela n'y changerait rien. »

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Cinq chantiers en Afrique⚓

Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 06_CE1_Cinq_chantiers_en_Afrique.pdf

Du Sahel à l'Okavango, les États se regroupent pour faire passer le continent du noir au vert.

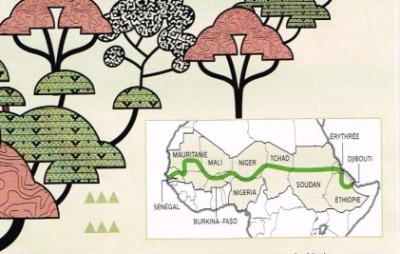

1. UNE GRANDE MURAILLE PLANTÉE QUI IRRIGUERA 11 PAYS

L'objectif

Initié en 2005 par onze États saharo-sahéliens, l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte a pour but de lutter contre la désertification, de restaurer les écosystèmes et de freiner l'exode rural. Cet immense couloir végétal – quinze kilomètres de large sur 7000 kilomètres de long – devrait traverser le continent d'est en ouest en reliant Djibouti au Sénégal. Parmi les essences privilégiées : des acacias et des balanites, très résistants aux sécheresses. La reforestation de la zone permettra de développer l'agriculture et l'élevage et fournira du bois de chauffe aux habitants.

Les obstacles

Pour l'instant, la Grande Muraille n'est sortie de terre qu'au Sénégal, dans la région de Tassékéré, devenu un site de recherche international sur les effets du reboisement, mais dans les autres pays, elle a bien du mal à voir le jour. D'autant que plusieurs Etats (Mali, Soudan...) connaissent des situations politiques instables.

2. UN CANAL DE 1300 KM POUR REMETTRE EN EAU LE LAC TCHAD

L'objectif

Même s'il demeure encore l'un des plus grands d'Afrique, le lac Tchad est dix fois plus petit qu'il y a cinquante ans : 25 000 km2 en 1964 contre 2 500 km2 aujourd'hui. Le projet titanesque Transaqua, regroupant le Cameroun, le Nigéria, Le Niger, Le Tchad, La République centrafricaine et la Lybie, doit opérer un transfert des eaux de l'Oubangui, qui prend sa source en RDC, vers le lac, via les fleuves Chari et Logone. L'opération nécessiterait le creusement d'un canal de 1 350 kilomètre en République centrafricaine.

Les obstacles

Serpent de mer depuis trente ans, l'opération est loin de faire l'unanimité. Certains craignent ses impacts négatifs sur la biodiversité de l'Oubangui et du bassin du Congo. Par ailleurs, le mauvais état de l'Oubangui, dont les eaux baissent dangereusement, plaide en faveur des détracteurs de Tansaqua.

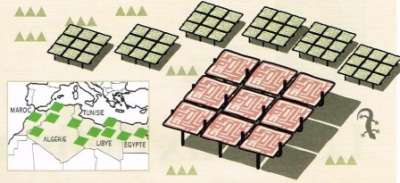

3. LE SAHARA, FUTURE CENTRALE SOLAIRE DE L'EUROPE

L'objectif

« En six heures, les déserts reçoivent plus d'énergie du soleil que ce que consomme l'ensemble du genre humain en une année. » La fondation Désertec s'appuie sur ce constat du physicien allemand Gérard Knies pour développer l'énergie solaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le principe est simple : installer des capteurs sur 0,75% de la surface du Sahara afin d'alimenter ces pays tout en répondant à l'augmentation des besoins européens. Un consortium d'industriels a été formé en 2009 pour se lancer dans l'aventure. Le but, d'ici à 2050, est de produire 15% de la demande d'électricité en Europe.

Les obstacles

Les travaux ont démarré au Maroc où 12 km2 de panneaux solaires ont été installés. La production d'électricité devrait être effective fin 2014. Mais celle-ci sera essentiellement destinée à l'Europe. Certaines voix taxent en effet Désertec d'écocolonialisme.

4. UNE FERME ÉOLIENNE GÉANTE AU KENYA

L'objectif

La construction du plus grand parc éolien d'Afrique devrait commencer cette année dans la région de Turkuna, dans le nord du Kenya. Les vents les plus puissants au monde y soufflent sans discontinuer, à onze mètres par seconde. Un consortium européen s'apprête à y dresser 365 éoliennes sur 165 km2, au bord du lac Turkuna. Le parc devrait produire 300 MW, soit 20% de l'électricité du pays, et sera opérationnel à la fin 2014, pour un coût de 585 millions d'euros.

Les kenyans ont tout à y gagner. Le constructeur a en effet signé avec le fournisseur public Kenya Power un contrat de vente sur vingt ans à 7,52 centimes d'euros par kW/heure, bien meilleur marché que l'énergie hydroélectrique produite dans le pays.

Les obstacles

Quelques 520 nomades habitent la zone et y font paître leurs troupeaux. Leur mode de vie, fondé sur le troc, ignore pour l'instant l'électricité, l'eau courante et le téléphone. Certains d'entre eux seront contraints de quitter leur village situé sur le tracé de la route d'acheminement du matériel pendant la durée des travaux.

5. LA PREMIÈRE RÉSERVE DU MONDE SUR 300 000 KM2

L'objectif

En mars dernier, la plus grande zone protégée de la planète a été créée. Elle s'étend sur près de 300 000 km2, à cheval sur l'Angola, Le Botswana, La Namibie, La Zambie et le Zimbabwe. A terme, KAZA TFCA (TransFrontier Conservation Area) doit relier quatorze parcs nationaux et réserves naturelles, dont le Victoria Falls National Park et le parc du delta de l'Okavango. KAZA TFCA assurera la préservation de 300 espèces de plantes, 600 oiseaux, et 200 mammifères – dont la plus grande concentration d'éléphants du monde. Les cinq Etats se sont engagés à créer des corridors de circulation pour la faune sauvage et à mettre en place des politiques de développement pour les communautés qui habitent sur le territoire, notamment grâce à l'écotourisme.

Les obstacles

La région est très densément peuplée, d'où une demande croissante de terres agricoles. Cette pression démographique pourrait aboutir à un conflit de territoire entre paysans et animaux, à remettre en cause à brève échéance la protection de la faune sauvage sur cet éden.

D'après P. Puiseux (infographie), C. Cazenave (texte), Revue Géo, n°403, 2012, p.p. 72-73.

Compréhension écrite : activité 1

Compréhension écrite : activité 2-a

Compréhension écrite : activité 2-b

Compréhension écrite : activité 3

Compréhension écrite : activité 4

Compréhension écrite : activité 5-a

Question⚓

A l'issue de l'étude de ce corpus, expliquez la phrase introductive : « Du Sahel à l'Okavango, les États se regroupent pour faire passer le continent du noir au vert. »

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Cinq chantiers en Afrique[*]. Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Solution⚓

Les 5 projets présentés concernent l'environnement et donc l'écologie, symbolisée par la couleur "Verte". Le vert est aussi la couleur de l'espoir, de l'avenir. Quatre programmes concernent l'Afrique Noire. L'Afrique est souvent présentée comme ayant des difficultés et donc vivant une période "noire". Le noir est aussi la couleur de la terre "brûlée". C'est sur la base de ces symboliques attachées aux couleurs verte et noire que se forme l'expression "faire passer le continent du noir au vert". Par ailleurs, tous les programmes reposent sur des partenariats entre plusieurs pays. Le titre semble indiquer que c'est en se regroupant que le défi de l'environnement peut être gagné. L'union fait la force.a

Compréhension écrite : activité 5-b

Question⚓

Le titre « Cinq chantiers qui vont changer l'Afrique » vous semble-t-il convenir totalement aux informations que vous avez lues dans ces documents ? Pourquoi ? Quel était l'objectif recherché par ce titre ?

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Cinq chantiers en Afrique[*]. Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.

Solution⚓

Les cinq chantiers n'en sont pas du tout au même niveau d'avancement. Les obstacles cités entraîneront peut-être même l'arrêt de certains programmes. Donc rien n'était encore sûr au moment de la parution de l'article. Or, le titre semble très affirmatif sur le changement à venir. L'objectif d'un tel titre est "d'accrocher le lecteur" pour lui donner envie de lire le document.

Outils de la langue : activité 6

Outils de la langue : activité 7

Enseignement mutuel⚓

Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 07_CE1_Enseignement_mutuel.pdf

Texte à lire

Lisez attentivement le texte.

Répondez, mes amis : il doit vous être doux

D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;

Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;

Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,

Sont, tour à tour parés de modestes rubans,

Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.

Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,

Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;

Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,

Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;

J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,

Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.

Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,

De tes douces leçons je recueille le fruit ;

Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,

Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;

Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,

Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,

Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,

Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;

Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,

Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,

Tu m'apprends à parer la gaze transparente

De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,

Et souvent tu souris, quand j'ai, tant bien que mal,

Enrichi d'un feston ton voile virginal.

Mais aussi quelquefois, si la mélancolie

Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,

Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,

Et ton tendre regard me demande des vers.

Alors, ô mon Eglé, si je saisis ma lyre,

Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;

Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,

Un talent qui me manque et que je t'ai donné.

Victor Hugo, Le Conservateur littéraire, 9 septembre 1820.

Compréhension écrite : activité 1

Compréhension écrite : activité 2

Compréhension écrite : activité 3

Compréhension écrite : activité 4

Question⚓

Quelles sont les trois activités auxquelles Eglé initie son compagnon ?

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enseignement mutuel[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !

Compréhension écrite : activité 5

Consigne

Relevez les mots et expressions appartenant respectivement aux champs lexicaux de la botanique (rouge) et de la broderie (bleu)dans le poème.

Si une expression ou un mot apparaît plusieurs fois, ne sélectionnez que la première apparition.

Votre réponse :

Répondez, mes amis : il doit vous être doux

D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;

Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;

Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,

Sont, tour à tour parés de modestes rubans,

Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.

Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,

Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;

Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,

Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;

J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,

Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.

Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,

De tes douces leçons je recueille le fruit ;

Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,

Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;

Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,

Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,

Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,

Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;

Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,

Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,

Tu m'apprends à parer la gaze transparente

De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,

Et souvent tu souris, quand j'ai, tant bien que mal,

Enrichi d'un feston ton voile virginal.

Mais aussi quelquefois, si la mélancolie

Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,

Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,

Et ton tendre regard me demande des vers.

Alors, ô mon Eglé, si je saisis ma lyre,

Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;

Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,

Un talent qui me manque et que je t'ai donné.

Victor Hugo, Le Conservateur littéraire, 9 septembre 1820.

Réponse attendue :

Répondez, mes amis : il doit vous être doux

D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;

Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;

Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,

Sont, tour à tour parés de modestes rubans,

Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.

Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,

Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;

Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,

Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;

J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,

Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.

Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,

De tes douces leçons je recueille le fruit ;

Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,

Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;

Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,

Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,

Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,

Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;

Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,

Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,

Tu m'apprends à parer la gaze transparente

De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,

Et souvent tu souris, quand j'ai, tant bien que mal,

Enrichi d'un feston ton voile virginal.

Mais aussi quelquefois, si la mélancolie

Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,

Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,

Et ton tendre regard me demande des vers.

Alors, ô mon Eglé, si je saisis ma lyre,

Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;

Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,

Un talent qui me manque et que je t'ai donné.

Victor Hugo, Le Conservateur littéraire, 9 septembre 1820.

Compréhension écrite : activité 6

Question⚓

Dans quel domaine le compagnon excelle-t-il ?

Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enseignement mutuel[*].

Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !

Compréhension écrite : activité 7

Consigne

Relevez les mots et expressions appartenant au champs lexical de la poésie.

Si une expression ou un mot apparaît plusieurs fois, ne sélectionnez que la première apparition.

Votre réponse :

Répondez, mes amis : il doit vous être doux

D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;

Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;

Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,

Sont, tour à tour parés de modestes rubans,

Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.

Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,

Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;

Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,

Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;

J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,

Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.

Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,

De tes douces leçons je recueille le fruit ;

Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,

Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;

Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,

Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,

Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,

Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;

Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,

Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,

Tu m'apprends à parer la gaze transparente

De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,